News

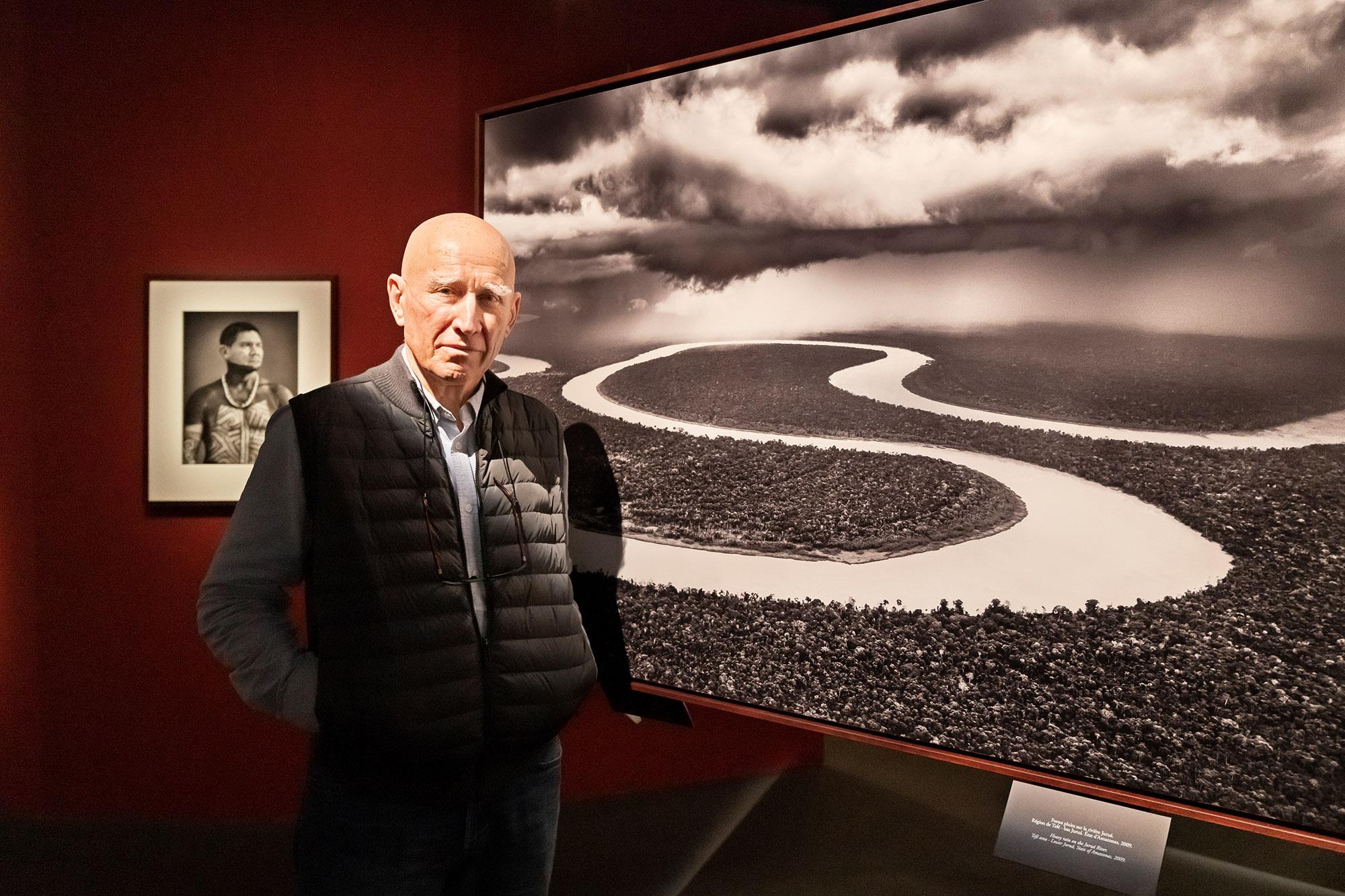

Avec Sebastião Salgado l’UPP perd un de ses fidèles soutiens

23 mai 2025

Communications CA

Vue 801 fois

📸 : Philippe Bachelier

Sebastião Salgado nous a quittés le 23 mai 2025, à Paris. Il avait 81 ans. Fidèle à l’UPP depuis ses débuts, inlassable militant pour la dignité de l’être humain et la sauvegarde de la planète, ses puissantes photographies en noir et blanc font partie du patrimoine mondial. L’UPP s’associe à sa famille dans ce douloureux moment.

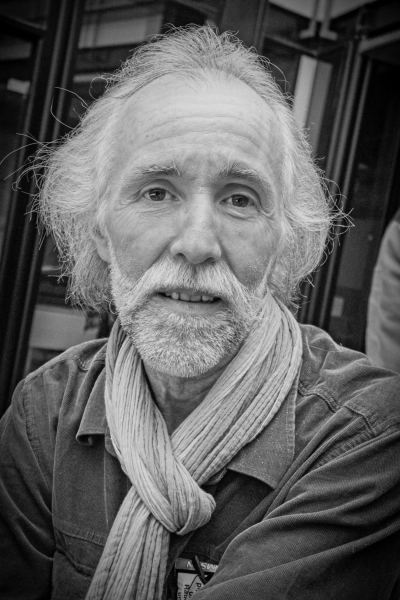

Philippe Bachelier, ancien président et membre du conseil d’administration, nous fait part de sa rencontre avec Sebastião Salgado.

1995, rue Vieille-du-Temple, à Paris, siège de l’UPC*. Un barbudo d’Amérique latine. C’est l’image que j’ai de Sebastião Salgado. Des photographies en noir et blanc montrant un visage entouré de cheveux longs et d’une barbe fournie sont gravées dans ma mémoire. Mais c’est un homme rasé du menton jusqu’au sommet du crâne, au regard bleu profond, que mes confrères Christian Ducasse et Roger Pic me présentent lors d’un conseil d’administration de l’ANJRPC**.

Après notre réunion, à laquelle participe aussi Martine Franck, nous allons dîner dans un restaurant du quartier. Je découvre ce soir-là le talent de conteur de Sebastião, avec le charme du français chantant parlé par un Brésilien. En relisant « De ma terre à la terre » (Presses de la Renaissance, 2013, écrit avec Isabelle Francq, indispensable pour connaître sa biographie), j’y retrouve sa voix. Sebastião est un fidèle de l’UPP depuis ses débuts en photographie.

En noir et blanc, une autre Afrique, d’autres Amériques

J’avais découvert ses photographies avec son prix World Press en 1985, puis dans le magazine Géo d’avril 1986, son travail sur la sécheresse au Sahel. Géo, qui ne montrait que des reportages en couleur, publiait pour la première fois du noir et blanc. J’avais été d’autant plus touché par ces images que je venais de vivre deux ans au Nigéria. Puis, fin 1986, il y a eu l’exposition Autres Amériques, à la Maison de l’Amérique latine.

À l’époque, la photographie s’expose peu à Paris, hormis au Centre National de la Photographie installé au Palais de Tokyo, et dans les galeries Agathe Gaillard et Zabriskie. J’avais déjà eu la chance de voir des œuvres d’Ansel Adams, d’Edward Weston ou d’Eugene Smith aux États-Unis et une rétrospective d’Henri Cartier-Bresson à Londres. Je suis impressionné par la qualité des tirages d’Autres Amériques, au-delà de la gravité et de la force des images. Les ombres denses, mais pas bouchées, la lumière qui jaillit d’un visage ou d’un ciel, le grain qui modèle l’ensemble. Il y a une adéquation impressionnante du fond et de la forme. D’où lui vient ce style ? De son Brésil natal ? De son parcours militant ?

De l’économie à la photographie

Sebastião Salgado, né en 1944 dans le Minas Gerais, économiste de formation, réfugié politique quittant la dictature militaire du Brésil en 1969 avec X Lélia Deluiz Wanick Salgado, sa femme, découvre par hasard la photographie en France. Il emprunte le Pentax Spotmatic de Lélia, qu’elle avait acquis pour ses études d’architecte, et se passionne pour ce nouveau médium, tout en bouclant un doctorat. L’Organisation internationale du café lui fait parcourir l’Afrique noire pendant deux ans. L’appareil photo lui sert de témoin pour enrichir ses rapports sur le développement économique local. En 1973, il quitte son poste pour se consacrer à la photographie. Ses premiers reportages seront souvent consacrés au continent africain.

Il rejoindra les agences Sygma la même année, Gamma (1974-1979) puis Magnum (1979-1994). La lumière de son enfance au Brésil a façonné sa vision. Je suis né avec des images de ciels chargés où perce la lumière. Ces lumières sont entrées dans mes images. En fait, j’étais dans mes images avant de commencer à en faire. J’ai aussi grandi avec le contre-jour : gamin, pour protéger ma peau claire, on me mettait toujours un chapeau ou on m’installait sous un arbre, car, à l’époque, nous n’avions pas de crèmes solaires. Aussi, je voyais toujours mon père arriver vers moi dans le soleil, à contre-jour.***

Le choix de l’indépendance

En 1999, le hasard nous rapproche. Avec mon confrère Frédéric Buxin, futur président de l’UPP, nous installons un atelier-galerie près du Canal Saint-Martin, à deux pas de l’agence Amazonas Images, créée quelques années auparavant par Sebastião et Lélia, après avoir quitté Magnum en 1994. C’est le moment du bouclage d’Exodes, exposé en 2000 à la MEP. Ce vaste sujet sur les migrations provoquées par les bouleversements politiques, économiques et sociaux des années 1990, fait suite à La Main de l'Homme, une archéologie de l'ère industrielle, présenté au Palais de Tokyo en 1993, dont le retentissement fut spectaculaire, en raison de son esthétique monochrome clair-obscur et de l’ampleur des thématiques couvertes.

C’est alors que je fais connaissance avec l’équipe d’Amazonas Images, sans qui le travail de Sebastião ne peut exister : Lélia à la direction (dont la scénographie des expositions et la conception des livres), Françoise Piffard à l’édition photo, Marcia Mariano à la production, Dominique Granier aux tirages.

Restaurer la forêt amazonienne

À ce moment-là, j’ignorais que son reportage au Rwanda, effectué pendant le génocide des Tutsis en 1994, l’avait profondément affecté, lui faisant douter de l’humanité, au point de songer à abandonner le reportage et la photographie. Mais le contact avec la nature de sa terre natale le sauve. Il a repris la ferme de ses parents, dans la vallée du Rio Doce, située dans l’État du Minas Gerais, dans l’est du Brésil. Elle est à un niveau de désertification avancée en raison d’une exploitation agricole intensive. Lélia le convainc de replanter la forêt tropicale, la Mâta Atlantica, qui autrefois occupait les terres.

En 1998, ils fondent Instituto Terra, organisation dont l'objet est la restauration de l'environnement et le développement durable dans la vallée du Rio Doce. Aujourd’hui, Instituto Terra a réussi à replanter la forêt sur les 800 hectares de la propriété. “Elle a fait renaître la biodiversité. Insectes, oiseaux, mammifères, tous ces animaux qui étaient là autrefois, sont revenus. On avait voulu réintroduire nos crocodiles d’Amérique latine que sont les caïmans, avant d’y renoncer, car cela inquiétait une de nos collaboratrices. Mais un jour, un de nos techniciens nous avertit qu’un caïman arrivait de lui-même, par la route, couvert de poussières. Beaucoup d'animaux ont fait le chemin d’eux-mêmes. Des sources d’eau qui avaient disparu ont refait surface. En fait, c’est tout un cycle qui est revenu.”

Quand Instituto Terra germe, un nouveau projet de reportages, Genesis, s’inscrit dans cette veine : alerter l’humanité sur la nécessité de préserver la nature et les peuples que l’anthropocène n’a pas encore détruits.

De l'argentique au numérique

En 2004, le labo à qui Sebastião confiait ses films étant surchargé, il me demande de développer une partie des pellicules du premier reportage de Genesis, consacré aux Galapagos. Me voilà embarqué dans l’aventure Genesis. Jusqu’en juin 2008, quand Sebastião est passé en numérique, je développe des centaines de films, environ quatre fois par an, puisque tel est le rythme des reportages.

Travailler avec Amazonas est une école d’exigence, fructueuse. Je développe tout manuellement pour obtenir un résultat optimum. C’est assez physique. Il faut aller vite. Sebastião a un œil aiguisé. Je me souviens qu’il trouvait mes premières planches-contacts pas assez nettes. J’ai fini par fabriquer moi-même une tireuse sur mesure avec une grande plaque de verre anti-newton. En 2008, Sebastião décide de passer en numérique après une série d’essais comparatifs avec le Canon l’EOS 1Ds Mark III et le couple Pentax 645 - Tri X Pro 320 avec lequel il photographie depuis 2004.

Comme toute l’équipe d’Amazonas, je suis mobilisé pour la mise en place de la nouvelle chaîne numérique. C’est stimulant, un défi pour conserver une continuité esthétique entre argentique et numérique. La qualité du résultat ne repose pas sur une recette miracle, mais sur une interprétation sensible et minutieuse des fichiers. La maestria des tirages jet d’encre réalisés par Valérie Hue et Olivier Jamin, qui ont intégré l’agence pour la postproduction numérique, en témoigne. L’exposition Genesis, c’est une première, est intégralement tirée en jet d’encre dans les locaux d’Amazonas. Plusieurs jeux sont destinés à des expositions présentées dans le monde entier. Cela n’implique pas pour autant la fin des tirages argentiques.

La partie la plus étonnante à jouer, dans ce passage au numérique, aura été l’utilisation d’un imageur LVT du laboratoire Dupon pour réaliser des négatifs noir et blanc 4x5, qui servent à la fois pour conserver des archives sous forme analogique et pour réaliser des tirages argentiques de haute qualité, ceux-ci étant très prisés par nombre de collectionneurs, de galeries ou de musées. Un imageur LVT est une sorte de scanner inversé. Les pixels sont transformés en faisceaux lumineux en très haute définition, lesquels exposent du plan-film placé sur un tambour rotatif.

Montrer la beauté de la planète, la préserver

Genesis, véritable symphonie photographique, qui a nécessité 8 ans de prises de vues et 32 reportages sur les 5 continents, est un tournant dans l’œuvre de Salgado. En se passionnant pour la nature, il a d’abord désorienté son public. Mais ses images ont convaincu au-delà du cercle habituel des inconditionnels. Selon Alain Genestar, directeur de la galerie Polka qui représente Sebastião Salgado, Genesis est l’exposition de photographies qui a rassemblé le plus de spectateurs depuis The Family of Man, œuvre collective itinérante qu’Edward Steichen avait montée au MoMA de New York en 1955.

En 2016, le photographe franco-brésilien succède à Lucien Clergue à l’Académie des beaux-arts, où il défend la photographie avec ferveur.

L’implication de Sebastião et de Lélia dans l’écologie se poursuit au-delà de Genesis. Leur structure d’agence devient le Studio Sebastião Salgado. En 2021, Amazônia est présenté à la Philharmonie de Paris, témoignage de l’incroyable diversité naturelle de la forêt amazonienne brésilienne et des modes de vie de ses peuples. Une exposition qui selon les mots du photographe franco-brésilien “a pour vocation de nourrir le débat sur l’avenir de la forêt amazonienne. Nous devons le mener tous ensemble, dans une optique internationale, et avec le concours des organisations indigènes.” Comme Genesis, Amazônia poursuit son chemin dans le monde entier et perpétue le souffle de Sebastião.

* * * * *

* L’UPC, Union des Photographes Créateurs, s’est transformée en UPP en 2010.

** ANJRPC, Association nationale des journalistes reporters photographes et cinéastes. Voir https://www.upp.photo/fr/ressources-photographes/photojournalistes/la-commission-photojournaliste-upp-189

*** De ma terre à la terre, Sebastião Salgado, Isabelle Francq, Presses de la Renaissance, 2013.

À voir : Le Sel de la Terre de Juliano Salgado et Wim Wenders (sorti en DVD).

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.